Et si on s’arrêtait un peu ?

Il y a dans nos vies modernes une sorte de frénésie larvée. Une tension permanente, comme une corde trop tendue qui ne casse jamais mais ne chante plus. On ne sait plus très bien ce qu’on poursuit, ni pourquoi. On se lève, on s’active, on coche des cases, on répond à des messages, on passe d’un écran à l’autre, d’un rendez-vous à l’autre, d’un mois à l’autre. Et au milieu de tout cela, une sensation sourde : celle de n’avoir jamais le temps. Mais le temps de quoi, au juste ? De vivre ? D’aimer ? De s’ennuyer ? De ne rien faire ? De rêver à autre chose ?

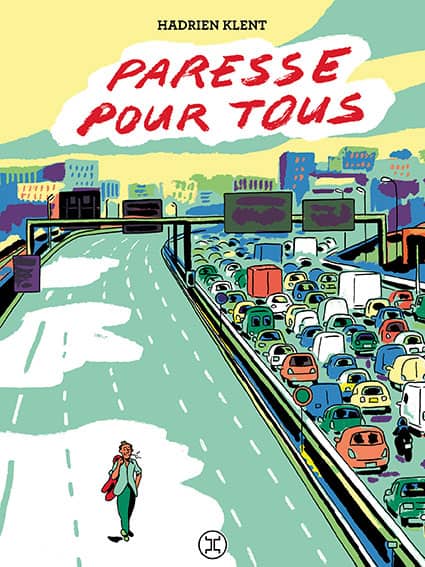

C’est dans ce brouillard d’habitudes que surgit parfois une phrase, un livre, une image capable de fissurer le réel. Paresse pour tous, roman de politique-fiction signé Hadrien Klent, fait partie de ces petites bombes douces. Il imagine l’accession à la présidence d’un homme qui propose, calmement, de tout ralentir. Une campagne sans hystérie, sans storytelling tapageur. Une idée simple, presque naïve : et si l’on travaillait moins ? Beaucoup moins. Juste assez pour que tout tienne. Juste assez pour que la vie reprenne sa place.

La proposition n’est pas une lubie gauchiste ou un caprice d’écrivain. Elle réveille une intuition que beaucoup partagent sans oser la formuler : quelque chose cloche dans notre rapport au temps. Quelque chose de profond, d’ancien. Une blessure collective que l’on maquille avec des mots comme “productivité”, “carrière”, “performance”, mais qui ne guérit pas. Une fatigue dont on ne parle jamais, sauf parfois entre deux burn-outs.

Et si nous étions prêts ? Prêts à dire stop, ou du moins pause. Prêts à remettre en question ce dogme jamais interrogé : l’idée que notre valeur dépend de notre capacité à produire, à occuper notre journée, à justifier notre existence par l’effort.

Imaginer un monde où chacun ne travaillerait que trois heures par jour, ce n’est pas rêver d’un paradis paresseux. C’est au contraire tenter de reprendre la main sur ce que signifie “œuvrer”. C’est se demander, très concrètement, ce que nous pourrions devenir si nous cessions de courir.

Trois heures par jour. L’idée semble folle. Elle est pourtant terriblement sensée.

L’impasse du plein-emploi et de l’auto-exploitation

On a longtemps cru — ou fait semblant de croire — que le plein-emploi était une promesse tenable, un horizon indépassable du progrès social. Comme si la dignité passait nécessairement par la sueur, l’activité continue, la capacité à « se lever tôt » et à s’insérer docilement dans les rouages de la machine économique. Mais qu’observe-t-on aujourd’hui ? Des millions de personnes enfermées dans des emplois qu’elles jugent inutiles. Des tâches vides de sens, répétées mécaniquement, non pas pour répondre à un besoin réel, mais pour maintenir en place une structure absurde. Des bullshit jobs, comme les a nommés David Graeber. Des métiers qui ne nourrissent ni l’âme ni le collectif, mais que l’on occupe parce qu’il faut bien “faire quelque chose”.

Et pour celles et ceux qui n’ont pas d’emploi, le verdict tombe souvent aussi durement : “assistés”, “fainéants”, “parasites”. Comme si l’inaction, même subie, devenait une faute morale. Il ne suffit plus de survivre, il faut prouver en permanence qu’on mérite d’être là. Le capitalisme tardif ne se contente pas de nous exploiter. Il a réussi à nous convaincre que ne pas l’être est une forme d’échec. Pire encore : même les indépendants, les artistes, les soignants, les rêveurs, même celles et ceux qui avaient un rapport plus libre au travail se retrouvent happés dans l’engrenage de l’auto-exploitation. On optimise son temps, on traque sa productivité, on se culpabilise de ne pas faire assez, de ne pas “réussir”. Les outils numériques, censés nous libérer, deviennent des chaînes invisibles. On travaille le soir, le week-end, pendant les vacances. On répond à ses mails au lit. On pense à sa to-do list en marchant. On n’a plus d’espace. Plus de souffle.

Ce qui était une promesse est devenu un piège. Le plein-emploi ne fait plus rêver. Il épuise. Et le mythe de l’ascension sociale par le travail s’effondre à mesure que les inégalités explosent. Ce n’est pas une crise passagère. C’est une impasse structurelle. Dans ce contexte, proposer une réduction radicale du temps de travail n’est pas un caprice de privilégiés ou un fantasme oisif. C’est une réponse lucide à une société malade de sa propre logique. Une société où le travail a été sacralisé au point d’éclipser tout le reste : le soin, la contemplation, la joie, la transmission.

À force de vouloir remplir nos journées, on a vidé nos vies.

Trois heures par jour : une proposition de transition

Dire “trois heures par jour”, c’est oser sortir du cadre sans tout faire exploser. Ce n’est pas l’abolition brutale du travail, ni l’imposition autoritaire d’un modèle unique. C’est une invitation à ralentir, à respirer, à réévaluer ce que signifie vraiment “contribuer”.

Trois heures : ce n’est pas rien. C’est assez pour enseigner, soigner, cuisiner, construire, coder, organiser, réparer. C’est une durée qui permet de s’impliquer sans s’user, d’agir sans se diluer. Trois heures par jour, c’est une proposition qui dit à chacun : ton temps est précieux, mais il n’a pas besoin d’être capté en totalité pour avoir de la valeur.

On pourrait objecter : mais qui fera tourner le monde ? Et si, au contraire, il tournait mieux ?

Moins de biens superflus. Moins de déplacements inutiles. Moins de stress, d’erreurs, d’accidents liés à la fatigue. Plus de temps pour apprendre, pour s’entraider, pour prévenir plutôt que réparer. Les tâches essentielles — nourrir, loger, soigner, enseigner, maintenir — ne nécessitent pas que tout le monde travaille à temps plein. Elles nécessitent que chacun participe avec conscience et envie.

Cette proposition de transition ne tombe pas du ciel. Elle s’appuie sur des expérimentations bien réelles :

- Des entreprises qui sont passées à la semaine de quatre jours, et qui ont vu la productivité augmenter et le bien-être s’envoler.

- Des écolieux où l’on partage les tâches domestiques et agricoles sur quelques heures seulement.

- Des recherches en économie, en psychologie, en sociologie, qui montrent que passé un certain seuil de revenu ou d’activité, le bonheur n’augmente plus, voire diminue.

Mais au-delà des chiffres, c’est une révolution symbolique que suppose cette bascule. En passant à trois heures par jour, on renonce à l’idée que le travail doit structurer toute notre journée, toute notre vie. On crée un vide. Et ce vide est une chance. Car il peut être rempli de ce qu’on avait perdu : le jeu, le lien, l’art, le soin, la contemplation, la créativité, la pensée.

C’est aussi une manière d’avancer sans brusquer. Le monde ne passera pas du jour au lendemain d’un capitalisme néolibéral à une société fondée sur le don et l’auto-organisation. Il faut des passerelles. La réduction du temps de travail, radicale, mais progressive, en est une. C’est une brèche dans laquelle peut s’engouffrer une autre manière de vivre. Une nouvelle uumanité.

Œuvrer, pas travailler

Une fois qu’on accepte l’idée de travailler trois heures par jour, la question suivante surgit presque immédiatement : comment financer ce basculement ? Qui paiera les salaires ? Les retraites ? Les infrastructures ? Bref : comment faire tenir debout un monde qui marche au ralenti ?

Et c’est précisément là que réside le changement de paradigme.

Travailler moins, ce n’est pas simplement faire la même chose en moins de temps. C’est faire autre chose. Vivre autrement. Redéfinir les besoins, revoir les priorités, remettre le lien, la terre, la santé, la joie au cœur du projet collectif.

Plusieurs voies de financement concrètes existent déjà — bien que marginalisées par les tenants du modèle dominant :

- Réduction drastique des dépenses inutiles : une large part du budget public et privé est aujourd’hui consacrée à réparer les dégâts d’un système productiviste (pollution, maladies chroniques, effondrement du vivant, burn-outs). En allégeant ce fardeau, on libère d’immenses ressources.

- Redistribution des gains technologiques : les progrès de l’intelligence artificielle, de l’automatisation, de l’énergie renouvelable permettent de produire mieux, plus vite, avec moins d’humains. Au lieu d’accaparer ces gains, on peut les socialiser.

- Rémunération de l’activité non marchande : soin aux proches, bénévolat, entretien des communs — autant de formes d’œuvres invisibilisées mais essentielles. Les reconnaître et les valoriser, c’est déjà faire un pas vers une économie du sens.

- Réforme fiscale progressive : taxer moins le travail humain, davantage les flux financiers, les pollutions, les spéculations. Ce n’est pas révolutionnaire, c’est simplement logique.

- Monnaie complémentaire ou dividende universel : certaines régions expérimentent déjà des formes de revenu de base, ou de monnaies locales qui redynamisent les échanges sans passer par la dette ni la croissance infinie.

- Et probablement bien d’autres leviers que je vous laisse imaginer. Je ne revendique aucune expertise en science politique ou économique.

Mais au-delà des mécanismes — et avec une bonne dose d’utopisme, il y a surtout une autre manière de penser le mot même de travail. On pourrait ne plus parler de travail, mais d’œuvre. Chacun donne ce qu’il peut, ce qu’il sait, ce qui le traverse. Il n’y a plus besoin de contrat, plus de hiérarchie imposée, plus de contrôle bureaucratique. Seulement un accord implicite : tu offres au monde ce que tu es et le monde pourvoit à tes besoins essentiels. Ça devient possible dès que les besoins ont été clarifiés et les ressources mutualisées, et que chacun comprend qu’il n’y a plus d’intérêt à accumuler. L’intelligence collective veille à l’équilibre entre offres et demandes. Elle apprend en permanence des erreurs et des élans humains.

Le passage de notre monde actuel à celui proposé ici ne se fera pas en une nuit. Mais la réduction du temps de travail peut en être la porte d’entrée. Non comme une fin en soi, mais comme un seuil symbolique. Un appel à réenchanter nos vies. À passer du “gagner sa vie” au “donner forme à sa vie”.

Conclusion : le droit de ralentir

Il est temps de sortir de l’idéologie du plein-emploi, non pas par fatalisme, mais par lucidité. Travailler moins, ce n’est pas renoncer à la dignité. C’est redonner de la dignité au reste de la vie.

La frénésie actuelle n’est pas tenable. Elle détruit les corps, les écosystèmes, les liens sociaux. Elle promet la réussite mais engendre la solitude, la compétition, l’épuisement. On ne compte plus les gens en burn-out comme s’il s’agissait d’un défaut personnel, alors que c’est le système lui-même qui est en surchauffe.

La proposition de trois heures par jour n’est pas tant une utopie que ça. C’est un seuil de bascule. Un repère. Une amorce vers une réinvention profonde de nos sociétés. Un pas de côté qui ouvre une brèche : et si la réussite ne se mesurait plus en revenus, mais en temps retrouvé ?

Paresse pour tous posait la question de manière romanesque, mais elle est bien réelle :

Que se passe-t-il quand on cesse de courir ?

Quand on prend le risque de s’arrêter, de respirer, de penser ?

Quand on revendique, non pas le droit à l’oisiveté, mais le droit à une autre forme de présence au monde ?

- Paresse pour tous de Hadrien Klent – Éditions Le Tripode – 2021

- Bullshit jobs de David Graeber – Éditions Les liens qui libèrent – 2019